Айтишники ездили на заработки в Китай, а ИТ-компании торговали холодильниками. Как зарождалась ИТ-отрасль в Казахстане

Редакция Digital Business совместно с Yandex Qazakhstan стартует большой проект «IT-история Казахстана». В нем расскажем, как создавалась и развивалась ИТ-индустрия в нашей стране. Встретимся с людьми, которые сыграли и продолжают играть большую роль в отрасли. Начиная с тех, кто кодил еще в 1970-80-90-е, стоял у истоков eGov и финтеха, электронной коммерции, создания Аstana Hub, появления венчура – до стартапов и компаний, которые находятся на переднем крае сейчас. Верим, создание такой «истории» позволит лучше понять, где мы находимся сегодня. Что повлияло на формирование нашей ИТ-индустрии. И как сделать ее будущее максимально успешным и ярким. Первый гость нашего проекта – Шавкат Сабиров, президент Интернет Ассоциации Казахстана, один из первых айтишников в стране.

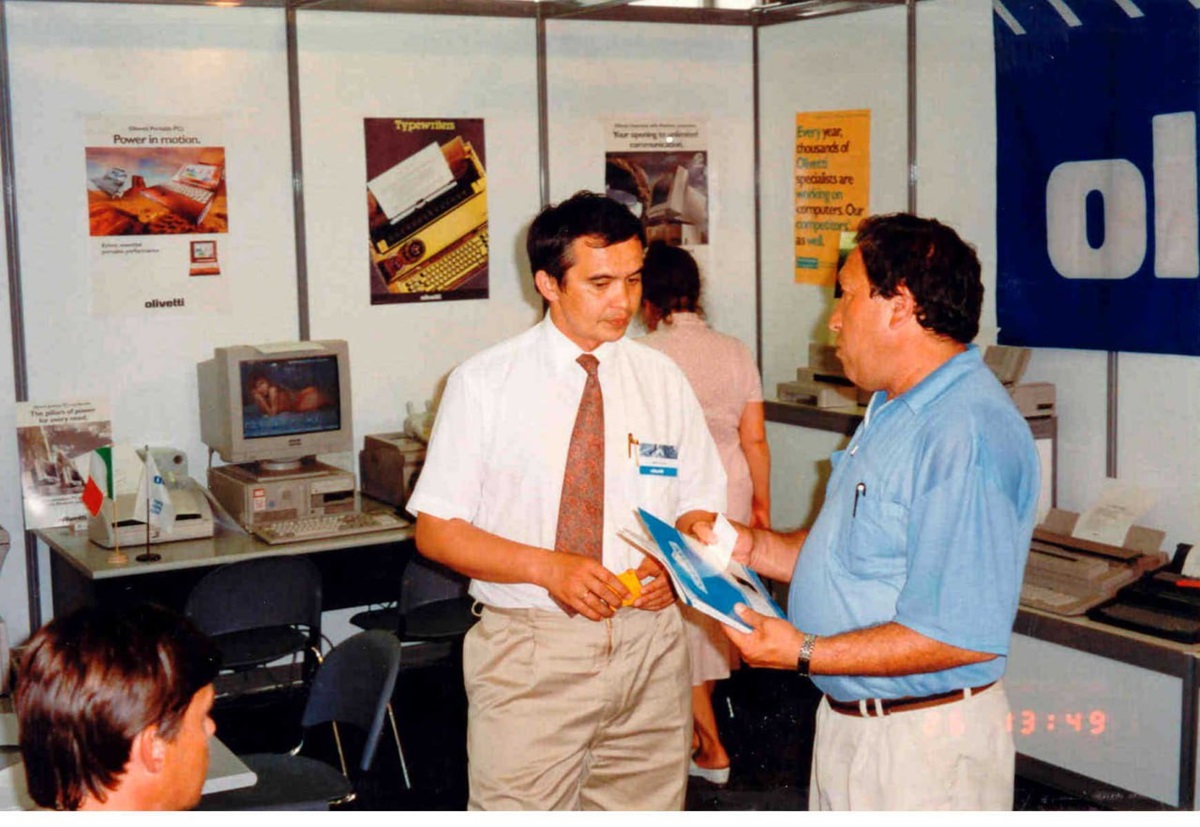

Фото: из личного архива Шавката Сабирова

Школьником Шавкат Сабиров с друзьями мастерил в подвале различные устройства, которые затем пытался продавать во дворе. В конце 1970-ых годов пошел учиться на инженера-электронщика и попутно начал кодить на огромном суперЭВМ с перфокартами в университетской лаборатории. Дальше была насыщенная карьера в ИТ, а в 2009 году Сабиров стал президентом Интернет Ассоциации Казахстана, которую возглавляет до сих пор.

Для проекта «IT-история Казахстана» Шавкат Сабиров рассказал, какой была казахстанская ИТ-сфера в 1980-90-ые годы, что тогда собой представляли айтишники и сколько они зарабатывали.

Поговорили также о первых отечественных ИТ-компаниях, их трансформации и почему государству долгое время были не очень интересны информационные технологии. Обсудили взрывной рост финтеха и ключевые события, давшие импульс развитию ИТ в Казахстане.

Чем занимались айтишники в советские времена?

«Нам, студентам, разрешали кодить только по ночам»

Технологии интересовали Шавката Сабирова с детства. Можно сказать, что паяльник в руки он взял раньше, чем ручку с карандашом. Обычно после уроков Шавкат мчался не на футбольное поле, а в подвал, где мастерил различные штуковины:

– С другом делали небольшие радиоприемники, которые можно было использовать как наушник, чтобы слушать музыку. Планировали продавать их по 1 рублю. Думали, если сделаем тысячу таких приемников, то будем богачами, ведь для советских времен это были огромные деньги. Правда, удалось продать только две или три штуки, а потом все заглохло. Но ковыряться в различных железках продолжил вплоть до института.

В 1979 году Шавкат Сабиров поступил в Томский университет систем управления радиоэлектроники на факультет электронной техники. Получил там хорошую академическую базу. Повезло учиться у профессоров, имевших собственные изобретения и патенты. К примеру, заведующий кафедрой Григорий Абрамович Воробьев был одним из сильнейших специалистов всего СССР в области физической электроники.

– Учился я на инженера-физика. Занимался разными задачами: рисовал схемы, осваивал процессы напыления микросхем, делал разные платы и т.д. С кодом, к слову, тоже работали. У нас в университете было несколько суперЭВМ – роскошь по тем временам.

На ЭВМ можно было кодить только с помощью перфокарт – это тонкий картонный лист с информацией в виде двумерного битового массива. Одна перфокарта – строка из 80 символов, представленных наличием или отсутствием отверстий в картоне. Их нужно было заранее подготовить, чтобы пропустить через машину. Для примера, приблизительно 1 Гб информации весил в перфокартах 22 тонны бумаги. Нам, студентам, разрешали кодить только по ночам: днем ЭВМ была занята научными задачами. Можно сказать, что и 40 лет назад программисты работали в темное время суток. Но было весело и интересно, – вспоминает Шавкат Умарович.

«В 1980-е за работу программистом мне платили неплохо – на хлеб с маслом хватало. Но я не шиковал»

После учебы Сабиров вернулся в Алматы, устроился в организацию под названием «АСУ-Город ГАИ», где отвечал за работу с автоматизированный системой управления транспортными потоками:

– С помощью математических моделей высчитывал с коллегами, сколько гореть зеленому и красному сигналу светофора в определенное время в конкретной локации города. Кстати, буквально через 2-3 месяца после прихода меня сделали начальником отдела программного и технологического обеспечения – тимлидом на советский манер.

За такую работу платили неплохо по тем временам: как говорится, на хлеб с маслом хватало. Но шиковать было сложно: заработок был не сравним с теми зарплатами, которые есть в ИТ-отрасли сейчас. А с развалом Советского Союза ситуация ухудшилась. С нас стали высчитывать деньги за оплату электричества для работы светофоров в Алматы. Получается, пользовался ими весь город, а платили мы. Время было сложное. Без лишнего пафоса могу сказать, что в прямом смысле стоял вопрос выживания.

Почему в 1990-ые годы с ИТ в Казахстане все было очень сложно

«Чиновники решили, что нам не нужны технологии. В стране есть нефть и газ, а, значит, деньги всегда будут, и мы сможем все купить»

Чтобы заработать денег, Шавкат Сабиров поехал в командировку в Китай, где работал диспетчером грузов в Хоргосе:

– Периодически ездил в Урумчи, куда нужно было добираться трое суток, хотя расстояние между ним и Хоргосом около 650 километров. В начале 1990-ых годов хороших дорог в Китае не было – обычные грунтовки. Из-за этого ехали очень медленно и приходилось останавливаться на ночлег три раза.

К слову, Китай в те времена не был такой развитой страной, как сейчас. Помню, возил туда из Казахстана электрические чайники: они пользовались огромным спросом. Продавал их, а на вырученные деньги покупал косметику, которую затем с наценкой перепродавал в Алматы. Так и крутился.

Были попытки запустить классический бизнес – малое предприятие, как их тогда называли. Вместе с другом открыли цех, где шили сначала обувь, затем сумки, потом еще что-то делали. Короче, занимались тем, что было выгодно. Но в конечном счете прогорели. Во-первых, деньги обесценивались быстрее, чем у нас получалось их зарабатывать. Во-вторых, банк, где хранили большую часть средств, лопнул – классическая история для тех времен.

На самом деле в 1990-ые многие ребята с техническим и инженерным образованием оказались в сложной жизненной ситуации. После распада СССР в Казахстане массово закрывались разные НИИ, конструкторские бюро и другие научные организации. На них просто не выделяли финансирование. Государство решило, что нам это не нужно. В стране есть нефть и газ, а, значит, деньги всегда будут, и мы сможем при необходимости купить технологии.

Люди в результате оставались без работы. Одни эмигрировали в другие страны, вторые становились коммерсантами. Как говорится: рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше.

Знаю, что некоторые специалисты, которые работали программистами, стали заниматься обслуживанием компьютеров: устанавливали драйвера и операционные системы, меняли картриджи в матричных принтерах, настраивали программы и так далее. Назвать их айтишниками в сегодняшнем понимании сложно. Они были больше предпринимателями, но айтишные скиллы такая работа помогала сохранять. Плюс приносила деньги, пускай и небольшие.

«Все данные в любой организации, начиная от банка и заканчивая продовольственным складом, хранились на бумаге»

Не было и ИТ-компаний. В те времена появились Logycom (крупнейший казахстанский производитель компьютерной техники, также компания специализируется на разработке и внедрении ПО в корпоративном секторе и МСБ – прим. Digital Business) и Glotur (производитель вычислительной и телекоммуникационной техники, ПО и системный интегратор, помимо этого компания занимается составлением и реализацией ИТ-проектов «под ключ» – прим. Digital Business). Однако на начальном этапе они занимались продажей бытовой техники, от холодильников до фенов, как сейчас делают Sulpak или Мечта. Компания Плюс-Микро из Караганды тогда занималась разработкой софта для бухгалтерии. Однако в те времена не было таких понятий, как ИТ-компания. Но они все равно заложили некий фундамент.

Но стоит признать, что тогда и потребности в ИТ не было. Спрос на технологии отсутствовал как таковой. Все данные в любой организации, начиная от банка и заканчивая продовольственным складом, хранились на бумаге. Этого требовало государство. А когда на рынке нет востребованности в ИТ-продуктах, то откуда возьмутся ИТ-компании?

Приход международных игроков в финсектор в 1990-2000-е и распространение новых технологий

«Вместе с итальянцами реализовывали разные проекты, связанные с электронными деньгами»

Тем не менее информационные технологии постепенно стали проникать в жизнь Казахстана. Во многом этому поспособствовал приход больших международных компаний в нашу страну в середине 1990-ых годов. Одной из таких стала итальянская Olivetti – крупный производитель компьютерной техники:

– После грандиозного конкурса возглавил их представительство в Казахстане. Сначала продавали калькуляторы и копировальные системы, пишущие машинки и кассовые аппараты, потом пришла очередь установки банкоматов и платежных систем. Собственно, этим я и занимался на протяжении нескольких лет.

Фото: из личного архива Шавката Сабирова

Также вместе с итальянцами реализовывали разные проекты, связанные с электронными деньгами. К примеру, установили в Балхаше POS-терминалы, интегрированные с финансовыми системами для всего города. Были проекты по предоставлению водителям возможности безналичной оплаты за проезд по платной дороге. Для тех времен, а речь идет примерно о начале 2000-ых, это было фантастикой.

«Цифровизация первым делом пришла в финансовый сектор»

Вообще, если говорить о развитии ИТ-отрасли в Казахстане, то цифровизация первым делом пришла в финансовый сектор. Тогда это была растущая и популярная сфера, что неудивительно: здесь самая высокая доходность на капитал. А когда у тебя активными темпами начинает развиваться экономика, то возникает потребность в новых инструментах для ее обслуживания, где технологии выступают наиболее эффективным помощником.

Во многом развитие пошло благодаря приходу таких международных игроков, как Olivetti, HP и IBM, которые принесли с собой технологии и помогли обучить людей. Ведь тогда в Казахстане специалистов, разбирающихся в банковских технологиях, можно было пересчитать по пальцам двух рук, а может быть и одной.

– А в какой момент стали возникать первые казахстанские ИТ-компании, которые занимались разработкой продуктов?

– Сложно сказать. По моим ощущениям, какие-то ростки возникли в начале 2000-ых. Тогда те же Logycom и Glotur начали делать ПО под свои потребности, Плюс-Микро прочно «встала на ноги», появились другие компании, которые занялись разработкой софтверных решений и инфраструктурными проектами – ставили сервера, запускали что-то на них, поднимали системы. Но это было слишком локально.

Четыре фактора, которые ускорили развитие ИТ в Казахстане в 2000-е и 2010-е

Фактор 1. Государственная программа формирования электронного правительства и запуск eGov.kz

Казахстанское государство начало процесс цифровизации с самого себя, а именно с перевода госуслуг в электронный формат (в 2006 году был запущен портал eGov.kz – прим. Digital Business). Только так можно было «заставить» людей пользоваться онлайн-сервисами. Это невероятно сложный процесс, ведь был саботаж со стороны мелких чиновников, которые начали понимать, что потеряют работу в будущем.

При формировании электронного правительства в нашей стране решили «пойти» по сингапурскому пути, поэтому сперва занялись строительством государственных баз данных: физических и юридических лиц, адресного регистра и т.д. Примечательно, что делали все казахстанские компании, в числе которых была, например, карагандинская Плюс-Микро, которая позже станет частью EPAM. Появились бюджеты, и ребята, которые раньше занимались разработкой учетных систем для бухгалтерии, переключились на GovTech-решения.

Фактор 2. Проникновение Интернета в повседневную жизнь казахстанцев

Следующий импульс ИТ-отрасль получила в 2010-2012 годах. В повседневную жизнь начал приходить Интернет. Наверное, о его массовом использовании в те времена говорить не приходится. Но предприимчивые ребята скачивали пиратские фильмы, записывали их на видеокассеты или DVD-диски, а затем продавали все это добро на рынках.

Тогда государство как раз задумалось о регулировании, назовем ее так, электронной отрасли. Онлайн-торговля в лице различных интернет-магазинов, которые росли как грибы после дождя, развивалась активными темпами. Произошел «цифровой переворот» в мышлении общества, госуслуги онлайн стали простыми и понятными, смартфоны – доступными для всех.

Фактор 3. Финтех и электронные деньги

Очевидно, что рост стартапов в области платежных технологий совершил революцию в сознании людей. Электронные деньги легализовали статус платежей в пользу третьих лиц и закончили эпоху финансовой вакханалии.

К примеру, в середине 2010-ых годов начал набирать оборот проект Wooppay, который запустили обычные карагандинские ребята. Они начали масштабироваться по всему Казахстану, при этом демонстрируя, что ИТ-тусовка есть не только в Алматы и Астане, но и в регионах.

Затем стал безумными темпами развиваться банковский сектор в области ИТ и оказания услуг онлайн. Казкоммерцбанк и Банк Астаны стали родоначальниками финтеха. Потом пришли другие – среди них Kaspi и Freedom Bank.

Фото: из личного архива Шавката Сабирова

На мой взгляд, ошибочно называть их ИТ-компаниями – это в первую очередь банки, которые построили вокруг себя ИТ-инфраструктуру и создали крутое приложение. Правда, они внесли большой вклад в развитие финтеха. А также приучили большое количество казахстанцев к покупкам онлайн и использованию электронных госуслуг.

Но все этого бы не было, если бы не появилось понятное законодательство. Плюс ребята попали в правильный тайминг, когда в стране уже было серьезное проникновение смартфонов с доступом в Интернет. Все в сумме позволило сделать рывок.

Фактор 4. Появление казахстанских онлайн-медиа

Наверное, до 2010 года, а может и позже, казахстанцы в основном потребляли контент из зарубежных СМИ. Мы только начинали учиться делать новости для онлайн-аудитории. В какой-то момент казахстанские онлайн-медиа вышли на новый уровень. Именно тогда в умах казахстанцев произошел перелом. Наши собственные новости стали интересными, «шоу бизнес поднял голову»: обычные скандалы и назначения родственников, о которых писали в Интернета, стала обсуждать вся страна.

Упущенные возможности Казахстана – взгляд в прошлое из 2024-го

«Налогообложение Казахстана должно быть таким, чтобы выгодно было производить, а не перепродавать»

– С 2012 года нам нужна была цифровая трансформация электронного правительства в рамках проекта G-Cloud. А еще в 2013 году в НПП «Атамекен» я предложил программу поддержки ИТ-отрасли.

Развитие всегда зависит от стимулов. Необходимо их создать, и тогда МСБ в ИТ-отрасли начнет расти бурными темпами. Налогообложение Казахстана должно быть таким, чтобы выгодно было производить, а не перепродавать. В 2018 году появился Astana Hub, который дает такие возможности. Но это, считаю, запоздалое решение.

По мнению Шавката Сабирова, если бы государство раньше создало максимально стимулирующие условия для технологических компаний, то потеряло бы в налоговых отчислениях в моменте. Но в перспективе выиграло бы – благодаря росту выручки (а значит, налогооблагаемой базы), экспорта и рабочих мест в ИТ-секторе.

Читайте также: «Караганда – это брутальная интеллектуальность». Большое интервью с ИТ-предпринимателем Александром Дорошенко