Ученый из Казахстана придумал, как определять опасную болезнь глаз до первых симптомов — и получил мировое признание

Казахстанские ученые уже давно играют заметную роль в мировой науке. Один из самых ярких примеров – Шухрат Миталипов, который известен своими работами в области генетики и репродуктивной медицины. А сейчас уроженец Алматинской области возглавляет Центр эмбриональной клеточной и генной терапии Орегонского университета здравоохранения и науки в США. Однако помимо признанных экспертов, в Казахстане есть еще много талантливых специалистов, которые прямо сейчас работают над решением глобальных проблем и кардинально меняют подходы в разных областях науки. В специальном проекте «Top of Science» мы решили рассказать истории тех, кто смело выходит за пределы лабораторий и превращают исследования в реальные технологии — на стыке науки, инженерии и ИТ.

Первый герой нашего проекта — 34-летний Мухит Кулмаганбетов из Кызылординской области. Офтальмологом он стал в Казахстане, а доктором наук — в Университете Кардиффа в Великобритании. Именно там ученый впервые применил искусственный интеллект для ранней диагностики глаукомы — распространенной хронической болезни глаз. Но прославила его другая работа — в составе группы квантовых физиков. Мухит разработал прибор, способный «увидеть» повреждения сетчатки до того, как человек сам заметит ухудшение зрения, благодаря спирально закрученному квантовому свету.

В интервью Digital Business Мухит рассказал, каким был путь от студенческой скамьи до руководства лабораторией и ради чего подумывал бросить науку. Разобрали подробно, как именно работает прибор, определяющий неизлечимую болезнь глаз, и зачем ученый на каждом созвоне с командой говорит: «А давайте поедем в Казахстан».

«Возьмите меня хоть уборщиком — только дайте возможность учиться»

— Часто у врачей есть история — момент или причина, почему они выбрали свою специализацию. У вас есть такая?

— Принимал решение на 4-м курсе университета. На первых порах хотел стать нейрохирургом. Но потом понял, что офтальмология гораздо ближе мне по духу. В конце концов, глаз часто называют «вынесенным наружу мозгом». При этом по уровню сложности офтальмология казалась мне не менее интеллектуальной, чем нейрохирургия. Больше всего заинтересовали способность воспринимать окружающий мир таким, каким мы его видим, а также архитектура нейронов — как внутри глаза, так и в зрительных структурах мозга.

— А как попали в науку?

— Сначала просто хотел учиться у лучших. Студентов неохотно берут в профильные клиники — особенно без связей или рекомендаций. Поэтому пошел в КазНИИ глазных болезней и честно сказал директору: «Возьмите меня хоть уборщиком — только дайте возможность учиться и наблюдать». Но не пришлось браться за тряпку — меня взяли на должность менеджера научного отдела. Параллельно ассистировал на операциях, ездил на выездную практику в регионы. В Кызылорде провел свою первую операцию. Постепенно стало ясно: мне интереснее не просто лечить, а разбираться в причинах болезней, искать новые подходы, разрабатывать технологии. Начал публиковаться, выступать на зарубежных конференциях, и так влился в научное сообщество.

— Почему решили продолжать научную карьеру в Великобритании? И что сыграло решающую роль в выборе Кардиффа?

— Незадолго до поступления в докторантуру мне ставили подозрение на глаукому — заболевание, которое развивается почти незаметно и может привести к необратимой слепоте. Тогда встал выбор: либо все брошу, уйду из медицины и поеду путешествовать по миру — пока мои глаза видят. Либо, наоборот, полностью сосредоточусь на теме, чтобы никто больше не страдал от этого заболевания. Позднее диагноз не подтвердился. Но интерес к болезни остался — хотел изучать именно ее.

Однажды на одной из конференций познакомился с делегацией Кардиффского университета. Британские ученые позвали получать докторскую степень у них. Сразу обозначил: хотел бы работать с Джеймсом Морганом. Он один из самых известных специалистов в области изучения глаукомы, можно сказать, мировая звезда. Мне ответили: «Хорошо, приезжай в Великобританию, познакомим тебя с ним». Решил рискнуть и поехал учиться.

«Днем слушал профессоров, а вечером какой-нибудь паренек из Индии на YouTube все объяснял на пальцах»

— Получилось поработать с профессором?

— Несколько неожиданным образом. Профессор Морган сказал: «Знаю, что вы, ребята из постсоветских стран, как правило, сильны в математике и статистике. Есть задача обучить нейросеть распознавать признаки глаукомы на самых ранних стадиях».

Профессор добавил: «Сам не знаю, как работает машинное обучение, но уверен, ты разберешься. Увидимся через год».

Принялся изучать новую для себя тему. Набирал в Google: «книги по машинному обучению». Сначала читал академические статьи, смотрел лекции профессоров — и почти ничего не понимал. А в конце дня заходил на YouTube, вбивал те же вопросы — и какой-нибудь паренек из Индии объяснял все буквально на пальцах. Так и учился.

— Насколько это легко вам давалось — медику, никогда не изучавшему ИТ?

— Было сложно. Когда только приехал, думал, что я – квалифицированный специалист, который много чего знает. А потом эта иллюзия разбилась вдребезги. Понял, что мир большой. И в нем очень много людей, которые гораздо умнее меня. Особенно тяжелым был первый год. Думал: «А правильно ли поступил? Может, слишком много на себя взял? Может, лучше было просто заниматься хирургией и забыть о докторской степени?».

Я же учился не по программе «Болашак», то есть никаких обязательств не было. Если бы ушел, никто ничего бы не сказал. Но пересилил себя и остался. Потихоньку стал понимать: никто не свалился с неба сразу идеальным. Все приходят с какими-то сомнениями. Мне говорили: «Если пройдешь докторантуру в Великобритании, то все остальное в профессиональной жизни покажется намного проще». Так и вышло. Защитил диссертацию, получил степень доктора наук, и, действительно, теперь уже ничего не страшно.

— В чем суть и ценность вашего исследования?

— Шаг за шагом проверяли, может ли искусственный интеллект помочь в ранней диагностике глаукомы. Сначала создавали искусственные сетчатки с разными видами поражений — буквально моделировали болезни. Делали снимки на томографе и «кормили» этими изображениями нейросеть. Она училась различать здоровую и «больную» ткань, распознавать характерные изменения. Сначала — на данных, которые мы полностью контролировали. Затем — на снимках животных. А позже протестировали модель на изображениях реальных пациентов.

И каждый раз нейросеть с высокой точностью определяла, есть ли признаки глаукомы. Причем даже на тех стадиях, когда врачи еще ничего не видели. Это подтвердило: технология действительно может стать инструментом для сверхранней диагностики.

Сейчас разработка так и осталась на уровне исследования, но не теряю надежды на ее практическое применение в будущем. В Гонконге зарегистрировал стартап EyeAI. В команде специалисты по офтальмологии, Data Science и инженерии. Продолжаем развивать технологию и готовим ее к следующему этапу — клиническим испытаниям и внедрению в медицинскую практику.

«К 2040 году около 288 млн человек будут страдать от макулярной дегенерации»

— Вас уже несколько лет в СМИ называют «первым квантовым офтальмологом». Сначала — медицина, потом — искусственный интеллект. Как в эту цепочку вписалась квантовая физика?

— Одна из моих статей про ИИ и создание искусственных сетчаток попала в международное научное издание в области электроники Electronics («Электроника»). Ее прочитали мои нынешние коллеги — физики из Института квантовых вычислений Университета Ватерлоо в Канаде — и написали мне: «Не хотели бы присоединиться к команде? Строим оптические системы, где будем использовать разные квантовые состояния фотонов».

Ответил: «Конечно, хочу. Это же квантовая физика». Было понятно, что лучшего предложения не получу. Не мог упустить возможность работать с самыми передовыми разработками.

— Над каким проектом вам предстояло работать?

— Меня пригласили присоединиться к проекту, в котором исследователи пытались понять, можно ли использовать структурированный — или, как мы называем, квантовый — свет для диагностики зрения. Вот как вообще физики пришли к этой идее. Однажды они экспериментировала в лаборатории — можно сказать, «баловались» со структурированным светом. У него сложная внутренняя структура: например, его волны могут быть закручены по спирали. Ученые построили установку, создали определенный паттерн и просто решили на него посмотреть.

Один из ребят рассмотрел узор. Он показал коллеге, а тот увидел другую картинку. Начали сравнивать, зарисовывать, и поняли, что никто не воспринимает изображение одинаково. Это их удивило, потому что физически источник света был одинаковый.

Физики обратились к профессору Бену Томпсону — специалисту в области когнитивной нейронауки. Он объяснил, что причина в особенностях восприятия — разные люди видят один и тот же паттерн по-разному, потому что у каждого строение сетчатки индивидуально.

Это стало отправной точкой. Появилась гипотеза: возможно, структурированный свет можно использовать как инструмент для оценки состояния зрения. Так из чистой физики родилась идея диагностического инструмента.

— Какую проблему вы пытаетесь решить?

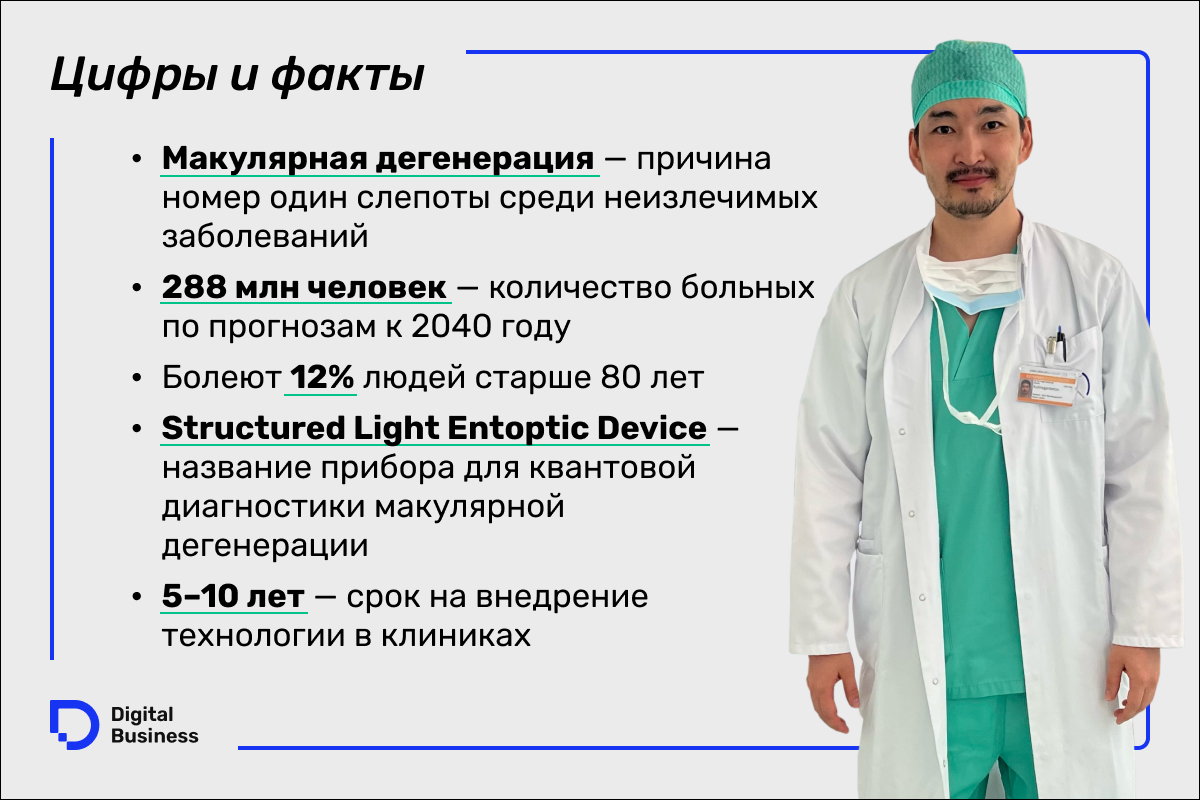

— Создаем прибор, который может обнаружить первые признаки тяжелого заболевания глаз — макулярной дегенерации. Это причина номер один слепоты среди неизлечимых заболеваний. В офтальмологии самые частые причины слепоты — это катаракта и миопия, но, к счастью, они лечатся. А вот с макулярной дегенерацией все сложнее.

По мировым оценкам, к 2040 году около 288 млн человек будут страдать от макулярной дегенерации. Есть такая статистика: заболевание встречается примерно у 0,4% людей в возрасте 50–60 лет, у 0,7% — в группе 60–70 лет, у 2,3% — среди 70–80-летних, и почти у 12% людей старше 80 лет. А если учесть, что сейчас мы живем дольше, чем когда-либо, это становится реальной общественной проблемой. Во многих развитых странах средняя продолжительность жизни — 80–85 лет. А значит, все больше людей входит в возрастную группу риска потери зрения.

Так вот мы работаем над тем, чтобы диагностировать макулярную дегенерацию до появления симптомов.

— Почему так важно диагностировать ее до появления симптомов, учитывая, что, как вы говорите, она неизлечима?

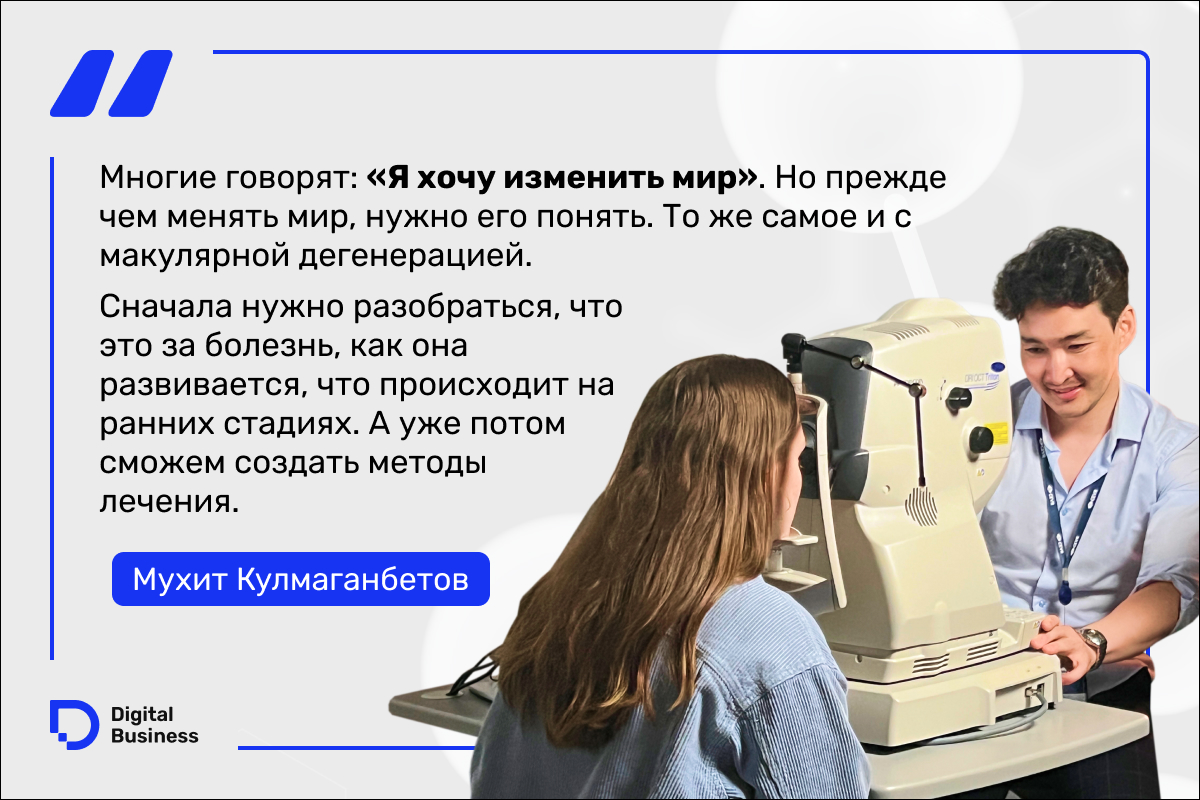

— Многие говорят: «Я хочу изменить мир». Но прежде чем менять мир, нужно его понять. То же самое и с макулярной дегенерацией. Сначала нужно разобраться, что это за болезнь, как она развивается, что происходит на ранних стадиях. А уже потом сможем создать методы лечения.

Любой хороший врач скажет вам: правильная диагностика — уже половина лечения.

— Как работает прибор?

— Прибор формирует особый световой узор — так называемое структурированное или «квантовое» состояние света, у которого необычная форма. Увидеть его можно только в том случае, если центральная часть сетчатки (макула) и фоторецепторы — клетки, отвечающие за четкое зрение и восприятие цвета — полностью здоровы.

Даже если общее зрение отличное, но есть начальные изменения в этих зонах, картина искажается или вовсе не воспринимается. И наоборот — человек с сильной близорукостью, например -10, может хорошо его различать, если макула и фоторецепторы в порядке.

Провели тест с десятью пациентами с макулярной дегенерацией. У всех было формально хорошее зрение, но они не смогли распознать световой сигнал. Это подтвердило, что прибор может выявлять скрытые нарушения, которые не определяются при стандартных проверках.

«Я один из ученых, а не какой-нибудь Моцарт от науки»

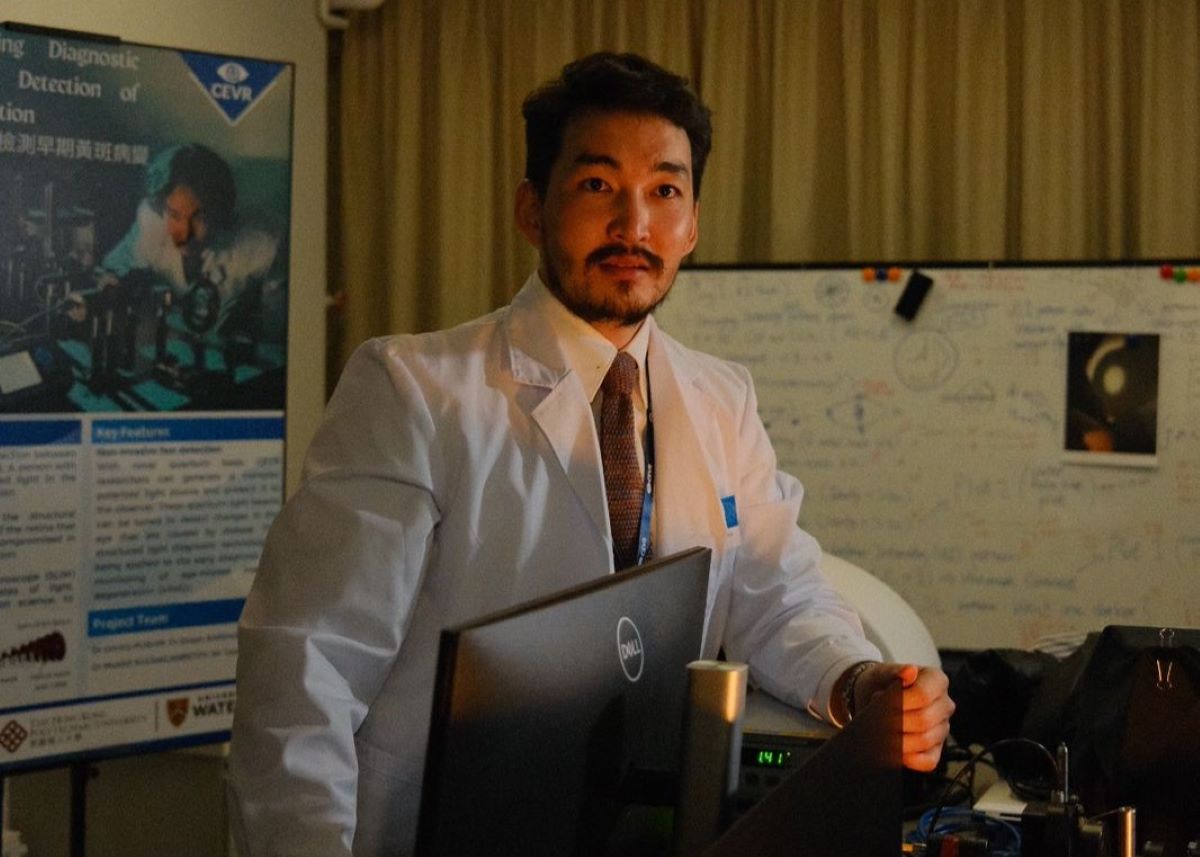

— Вы находитесь в Гонконге. Почему, если ваши коллеги — канадские физики? Как устроена работа над проектом?

— Перед началом работы канадцы написали: «Нам выделяют финансирование от гонконгского правительства. Они хотят, чтобы мы открыли нашу лабораторию в Гонконге». Предложили ее возглавить. Я был не против.

Гонконгская часть проекта больше ориентирована на клинические исследования и взаимодействие с пациентами. А в Канаде находится основная лаборатория, там сосредоточены физики. К ним приезжаю как минимум раз в год. Важно, что в этом проекте нет одного «мозга», который все придумывает, а остальные просто исполняют. Первые идеи действительно принадлежали двум ученым — моим руководителям из Канады. Но сейчас это командный организм. Иногда мне говорят: «О, ты такой молодец, ты придумал это и то» — но на самом деле современная наука так не работает. Я — один из ученых, а не какой-нибудь «Моцарт от науки».

Правда был единственным офтальмологом в этой команде — и до сих пор им остаюсь. Остальные ребята — в основном физики, психофизики, специалисты в области нейронауки.

— На каком этапе разработка?

— Создан прототип — Structured Light Entoptic Device (SLED). У него есть экран, клавиатура, все как у полноценного диагностического аппарата. Пациент садится, кладет лоб и подбородок на опоры — как в стандартных офтальмологических устройствах. В приборе стоит специальный механизм, который направляет свет и преобразует его в нужное квантовое состояние — чтобы на сетчатку попадал именно тот паттерн, по которому можем судить о состоянии сетчатки.

Сейчас наша основная цель — начать тестирование. Продвигаю идею запустить испытания в Казахстане. Наверное, уже всем в команде надоел — на каждом созвоне повторяю: «Давайте поедем в Казахстан». Шучу, что меня скоро депортируют — раз так сильно стремлюсь на родину.

— Почему для вас так важно внедрить продукт в Казахстане?

— Потому что это моя страна. Хочу, чтобы передовые технологии были доступны и у нас. В Казахстане много людей, которые нуждаются в ранней диагностике, и есть сильные врачи, готовые участвовать. Если сможем внедрить такой инструмент дома, это будет для меня настоящим достижением.

Правда предстоит длинный путь. Любой медицинский инструмент должен пройти проверку безопасности, стандартизацию и получить разрешение от госорганов на использование в клиниках. На это уйдет как минимум 5 лет. Как максимум — лет 10.

— Не демотивирует ли такое положение дел? Наверняка хочется помогать людям здесь и сейчас.

— Конечно, иногда хочется результата сразу. Но все равно работаю для пациентов — просто не в операционной, а через науку. С командой создаем инструменты, которые однажды помогут врачам лечить болезни, которые сейчас считаются неизлечимыми. Если наши технологии станут частью систем диагностики, скрининга, ИИ-аналитики и сохранят миллионам людей способность видеть, значит, все было не зря. Такая цель стоит того, чтобы подождать.